博物学是对大自然宏观层面的综合性探索。就西文词源而论,对希腊人来说,historia指对引人注目之东西的探究,它包括两类研究,一类与人有关,一类与大自然有关,博物学指后者。当然,这不是说西方之外无博物学,实际上世界上任何地区的先民都发展了自己独特的博物学,在人类历史上人们日常生活所依靠的主要学问便是博物学,而不是近代才有的自然科学。博物学与自然科学只有部分交叉。

与博物学相关的绘画简称为“博物画”(natural history drawings)。除了高更的《马丁尼克岛风光》、凡高的《向日葵》、莫奈的《睡莲》之类纯粹美术作品外,博物画还包括诸多子类,如各种物品上出现的动物、植物、山水、天文等内容的设计、雕刻与绘画等,又如图书中的动物、植物、矿物插图。博物画的载体多种多样,如日常工具、建筑立面、藻井、屏风、扇面、版画、图书与杂志插图、瓷器、砖雕、钱币、邮票、电话卡、徽章、玉雕、木雕等。

博物画与博物学一样反映了人与大自然的千丝万缕联系,与人们的“生活世界”息息相关,各阶层人士在日常生活中经常要面对它们,它们是人类社会生活的有机组成部分。博物画在传统社会和现代社会中使用范围极其广泛,存量巨大。博物画的一部分可算作艺术作品,而对其大部分,人们根本不把它们当艺术品看待,可能觉得它们不够“艺术”!

博物画有几大特点:(1)广泛性与实用性。博物画融会在普通百姓的日常生活当中,并非只为狭义的艺术家所看重、珍藏、把玩。(2)艺术性差别较大。博物画用途不一,档次差别较大。(3)一定意义上模仿大自然。博物画有仿生、仿自然的特性,在绘画对象和绘画风格都有反映。博物画与人物画相对照,即使表现人物也把人物放在自然环境之中。(4)作者庞杂并且通常不为世人知晓。绘画者包括业余人士和专业大师。由于多种原因,博物画的作者许多未能署名,即使署名,流传通常也不广,知名度较低。(5)与自然科学有一定相关性。虽然博物画通常并不以自然科学意义上的认知为目的,但它们的确记录了人类对大自然的观察、认识,客观上它们有一些注定成为科学的一部分。有一部分博物画从一开始就是为认知服务的,如本草著作中的植物插图是为了便于人们辨认所描述的植物的。小说家、博物学家纳博科夫晚年曾尝试写作《艺术中的蝴蝶》一书,他思考的问题是:某些蝴蝶品种在古代和现代一样常见吗?在一个500年之久的蝴蝶艺术样本中能识别出进化的细微变化吗?

下面的讨论将收缩语义,只涉及博物画的一小部分,当然是很重要的一类:植物绘画。植物绘画具有上述博物画的所有特征,这里重点关注这类绘画的历史与地位。限于研究程度,讨论只能是蜻蜓点水式的,不免挂一漏万,更谈不上体系。阿拉伯世界具有一定抽象性的植物藤叶图案本文暂不讨论,虽然它们非常有趣、也很重要。

植物绘画在西方

早期植物绘画家的名字很少流传下来,只有个别例外,如博物学家老普林尼和草药学家迪奥斯柯里德(Pedanius Dioscorides,约公元40-90)提到一位活跃于公元前一世纪的著名植物绘画家Crateuas(也拼作Cratevas,Crateavus,Krateuas),但关于他的生平,找不到更多的材料。现存维也纳署有他名字的作品是大约公元500年时的复制品。山柑科(Capparaceae)的鱼木属(Crateva)就是用他的名字命名的。

草药书较早使用了植物插图,但早期的图书所用的插图并非完全写实。比如雪弗(Peter Schöffer或Petrus Schoeffer,1425-1503)于1491年印制的《健康花园》(Hortus Sanitatis)中,药用曼德拉草(Mandragora officinarum)被绘制为以一女性裸体代表的肉质根上长出两片绿叶、三只具长柄的黄色果实。到了16世纪末,热拉尔(John Gerard, 1545-1612)出版的《草药通志》(The Herball or General Historie of Plantes)成为最有影响的草药书,被重印、修订过许多次。热拉尔本人是一位植物学家、花匠,也是伦敦的一名外科医生。他把若干草药书加以汇编又加上了一些自己的观察。书中的植物插图全部是木刻,有多种来源,是出版家从各处找来的,相当部分在以前出版的著作中使用过,但有16幅是新增的。文艺复兴后,德国博物画迅猛发展。在16世纪末17世纪初,薛德尔(Sebastian Schedel,1570-1628)是出色的植物水彩画家,他绘制的石竹、三色堇栩栩如生,结构和颜色都非常准确。贝斯勒(Basilius Besler, 1561-1629)的两卷本《埃斯特花园》(Hortus Eystettensis)于1610-1613年印行,共印了300套。大部分为雕刻铜版印制的黑白图,有少量为后期手工上色彩图。比如其中的花贝母(Fritillaria imperialis),绘制相当精细、写实,达到了当代植物科学画的水平。

近代早期,植物绘画的发展常与大型花园有关联,这与近代“帝国博物学”的兴起、发展是一致的。埃雷(Georg Dionys Ehret,1708 – 1770)从小向作为花匠的父亲学绘画,后来在国王的一处花园一边当花匠一边画植物。埃雷遇上德国草药学家、植物学家魏恩曼(Johann Wilhelm Weinmann,1683–1741),为他的植物学著作制作了500幅插图,包括近4000种国内外花卉。在荷兰他遇到了博物学大师林奈,为林奈新的植物分类体系绘制一张图表。再后来,埃雷到了英国,与大英博物馆的创始人、皇家学会秘书斯隆(Hans Sloane,1660–1753)合作,继续创作植物画,并担任绘画教师。埃雷是18世纪最有名的植物绘画家。法国博物画大师勒杜泰(Pierre-Joseph Redouté, 1759-1840,也译雷杜德)为卢梭的《植物学通信》制作了65幅精美插图,他还发明了点刻雕(stipple engraving)技法,后来成为法国皇后约瑟芬的专职画师。在约瑟芬的花园中他得以接触来自世界各地的奇花异草,特别是种类繁多的蔷薇属植物。勒杜泰一生为50部植物学著作创作插图,共绘制2100幅,涉及1800个不同的种。其中以百合类、蔷薇类植物画最为出名,流传甚广。但勒杜泰并没有因一身本领而致富,晚年一直挣扎在破产的边缘,有一天他在观察一朵百合,不小必摔倒而死去,享年81岁。

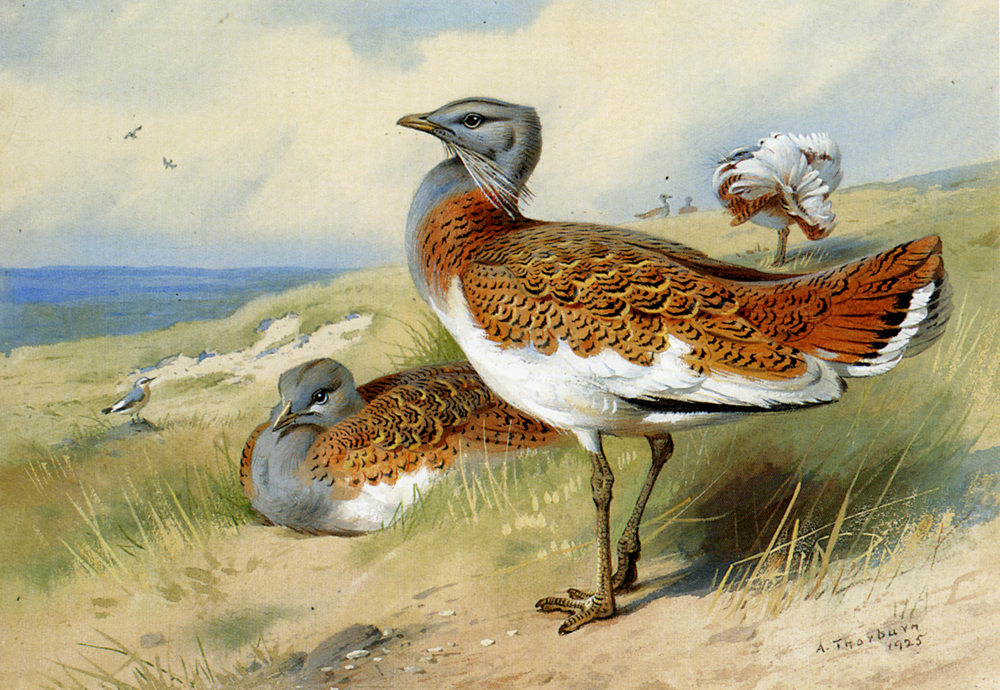

在近代,博物画开始直接为自然科学考察服务,博物类科学在18世纪和19世纪走向全面兴盛曾得到博物画的帮助。库克任船长的英国皇家海军奋进号(Endeavour,1768-1771)科考船随行画师为帕金森(Sydney Parkinson,1745-1771)。远航之后在1773-1774年,米勒(John Frederick Miller)和诺德(Frederick Polydore Nodder)两位画师加入标本的绘制工作。他们的作品收入大英博物馆的班克斯藏品中(后移入新建的自然博物馆中),班克斯(Joseph Banks, 1743-1820)是此次科考的组织者。为班克斯服务的著名植物画家还有鲍尔兄弟(Franz Bauer,1758–1840;Ferdinand Bauer,1760–1826),他们的作品非常优秀,直接进入皇家收藏,很少为外人所见,对外界影响不大。

植物学家兼植物绘画家的例子也有一些,其中林德利(John Lindley, 1799-1865)成就较高。他是自学成才的兰科专家,被称为“兰科之父”(一人建立了兰科至少120个属),19世纪最杰出的植物学家之一。他身兼数职,集园艺学家、管理者(领导皇家园艺学会和邱园)、教授(UCL的著名植物教育家)、分类学家、编辑和植物艺术家于一身。林德利发现并培养了女画家德雷克(Sarah Anne Drake,1803-1857),她绘制了约1300种植物,其中有60幅雕版印刷。德雷克的创作期集中于1831年到1847年间,平均每年绘制75幅,属于高产。德雷克的成功部分归功于林德利的护佑,他们是老乡,她绘制的作品中有相当多是兰花。

德雷克不是唯一的著名女博物画家,在她之前瑞士博物学家、昆虫学家马琳(Maria Sibylla Merian,1647-1717)就做得非常出色,而且其博物画的题材更广泛。马琳可能是第一位女昆虫学家,她研究了186种昆虫的生命史。布莱克维尔(Elizabeth Blackwell,1707-1758)是英国历史上第一位女性草药学家和植物画家。1735年她出版了彩色的《奇草图录》(A Curious Herbal),她亲自绘制、雕版、上色。此书极为实用,颇受当时草药学家和药草商人的欢迎。在当代,米伊(Margaret Ursula Mee,1909-1988)是杰出女植物绘画家的代表,她同时是保护生物学家。她从英国来到巴西亚马逊雨林,在那里生活了三十多年。1988年以她的名字成立了亚马逊信托基金。

中国古代的情况

中国古代的博物画有两条几乎独立的进路:(1)花鸟画、山水画传统;(2)本草插图传统。前者艺术成就较高,后者实用性较强。但两者实际上有关联,同时都有科学性与艺术性的问题。在艺术界,对前者讨论较多,但通常不涉及其博物学和科学性;对后者讨论较少,可能觉得它们过于实用,艺术性较差。从视觉文化与视觉认知的角度来看,有必要打破界限,对它们进行综合研究,长远看有助于现代人更好地理解中国传统文化和中国人的思维方式、生活方式。中国古代是典型农业国家,朝廷非常重视农业,也出现过康熙御制《耕织图》(焦秉贞、冷枚、朱圭、梅裕凤绘刻)、乾隆御题《棉花图》之类官方推动的农耕宣传画册。不过这一类数量相对少些,这里暂不讨论。

中国古代有悠久的花鸟画、山水画传统,其博物色彩自不必说。多年前我在美国的《博物学》杂志上读到过伦敦大学艺术史与考古学教授韦陀(Roderick Whitfield)撰写的一篇介绍文章,又读到他的一部书的评论,它们改变了我对中国古代绘画的印象。韦陀介绍了一幅谢楚芳1321年绘制的“草虫”画《乾坤生意图》(现为大英博物馆收藏之十大最珍贵中国文物之一):画面有蜻蜓、蟾蜍、蚂蚱、螳螂、蝴蝶、蜜蜂(包括蜂窝)、鸡冠花、牛皮菜、车前、竹、牵牛等生物,生动展现了大自然食物链的细节和生物的多样性,仅蝴蝶就绘有约7个种。我自己以前对中国绘画史完全无概念,曾受个别评论的误导,以为中国古代绘画家画出的自然对象都不够真实,比如所绘的树木根本上就是想象出来,在大自然中通常没有对应物。实际上,中国古代绘画是多样性的,有虚构也有写实,比如宋徽宗赵佶的许多作品堪称博物画的精品。

宋徽宗赵佶(1082-1135)在御花园内见一只贡自岭表的别致鹦鹉飞鸣于杏枝间,姿态煞是可爱,遂御笔彩绘,复作诗并序,于是有《五色鹦鹉图》,现藏波士顿博物馆。鹦鹉比例适当,眼睛、羽毛、爪子表现得都非常准确。与西洋博物画相比,《五色鹦鹉图》一点不逊色。赵佶绘制的《芙蓉锦鸡图》更是高水平的博物画。画面左下角为一秋菊(有两枝花序),主画面为约呈60度角的两枝木芙蓉,右上角是翩翩戏飞的双蝶。前景中锦鸡依枝,是此画的主体。右边空白处用瘦金体题诗:“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡;已知全五德,安逸胜凫鹥。”诗画合璧的独特呈现,表达的是中国文人审美情趣甚至天人观念,这是西洋画家难以深入领会的。此外,赵佶的《柳鸦芦雁图》,唐代韦銮的《芦雁图》、戴嵩的《斗牛图卷》,宋代李迪的《红白芙蓉》、黄筌的《写生珍禽图》、佚名作者的《桐实修翎图轴》等,都是不错的博物画,质量不亚同期西方国家的作品。某种意义更胜一筹,它们更有灵动感,不那么死性。

在清代,宫廷洋画家郎世宁(Giuseppe Castiglione, 1688-1766)也绘制了许多精美的博物画,如《百蝶图》、《八骏图》、《狗》、《孔雀开屏图》、《聚瑞图》等,他将西洋画与中国画相互融合,创造了新的风格。他绘制的《花鸟图册》受到两任皇帝的赞赏,但“芍药”一幅在“手性”上存在问题,左上角的藤本植物在现实中根本不存在。画中此植物从叶和花序上看似旋花科的,但茎竟然画成了左旋。

中国古代博物画的第二个传统可以追溯到《诗经》、《山海经》、《博物志》等早期著作,虽然一开始这些作品并不一定包含绘画,但后来的学者为了搞清楚其中动物、植物、山川甚至包括许多虚拟动物的所指,增添许多插图。

中日两国间博物画与博物学一样,在漫长的历史中相互往来,彼此借鉴,协同发展。日本汉学家冈元凤所著《毛诗品物图考》收图211幅,对“多识鸟兽草木之名”颇有帮助,这部书的序言更是为图解诗经作了极好的辩护。序中说:“五经旧有图解,其用既多,而诗为其最。盖六义所取鸟兽草木,一动一静,一枯一荣,细悉纤浓,靡所不至,非有图解,则其言愈繁,其义愈隐矣。或曰:学者苟省察六义所取,以通达其归趣,则何必问区区形容哉?固矣!夫为诗也。夫关雎、驺虞者,物也;有别、不杀者,性也。诗人取以为义,则亦其义也。若欲知其义,而不求于其性,则将安乎取之?是故欲知其义者,先求于其性;欲求其性者,先求其物;欲求于其物者,先求于其形;其形不可常得,图解其庶几乎!”

在《诗经》之后中国历史上出现了大量本草学著作,为了便于读者识别其中的植物、动物、矿物,这些著作当中使用了许多博物画。它们以线条图为主,便于雕板印制。

宋代元祐年间由蜀地民间医生唐慎微编撰的《经史证类备急本草》问世,它将《嘉佑补注神农本草》和《本草图经》合并,一药一图,使得本草条目释文更丰富,所述对象也更容易辨别。后来在大观年间和政和年间官方参与修订,最终推出《重修政和经史证类备用本草》。此书插图一般用矩形框内的文字标出图名,如“蒲黄”、“解州防风”、“潮州郁金”、“石州狼毒”、“泰州莨菪”、“西京何首乌”、“信阳军木天蓼”、“广州没药”、“戎州菴摩勒”等。这些博物画并非个个准确、精细,但对于读者来说提供了文字无法表达或难以表达的大量信息。现在保存完好的金刻本中,插图的绘制、雕版者是金代著名工匠姜一刀。非常庆幸,文献中记录了绘画作者的名字,因为大部分本草作品并不给予插图作者名份。

明代徐光启的《农政全书》中包含了许多农具和植物插图,其中第46-60卷采用朱橚的《救荒本草》。文字和插图基本上一一抄录,仅有少许变化,植物次序有改变。徐光启的本子对13种植物绘图进行了精简、修饰,如羊角苗图、菱角图。《救荒本草》序言中只提到“乃召画工绘之为图”。嘉靖四年(1525年)重刻本序言中对插图的作用做了如下描述:“然五方之风气异宜,而物产之形质异状,名汇既繁,真赝难别,使不图列而详说之,鲜有不以虺床当蘼芜,荠苨乱人参者,其弊至于杀人,此救荒本草之所以作也。是书有图有说,图以肖其形,说以著其用。”校释说明中也说:“本书图例精准度较高,多数植物能够确定科属,部分原植物结合古今使用情况甚至可以推定到种。”但是这些植物绘图究竟出自哪些人之手?不得而知。虽然当时人们已经认识到博物画本身的价值,但其作者仍然没有署名权!《救荒本草》原书以图为主,文字描述为辅,但如今能见到的大部分印刷版则刚好相反,这有违原书的宗旨。正因为原书插图大而且绘制精细,与文字相配合,全书才呈现出独特的风貌,显得极为实用。

清代吴继志撰写的关于琉球群岛植物的《质问本草》(刊于1789年)共收草药160种,“书中各药,每物一图,皆系写生,插图精致,描绘精确翔实。正文记产地、形态、花果期,后列所质询诸家之说,述其形态、功用、别名等。”这部相对而言篇幅不大的著作,植物绘画是一流的,质量甚至超过《植物名实图考》。如黄精、玉竹、厚朴、淫羊藿、水鸡花、荔枝、使君子、金合欢、番石榴、凤梨等,画得既科学又艺术。但是,这些优美植物画的作者不详。

清代吴其濬(1789-1847,“濬”字不能简写为“浚”)撰写的《植物名实图考》是中国古代最纯粹的大部头植物学专著,与以前大量本草学著作相比,其突然特点是以描述植物本身为主要任务,弱化人类对植物的使用。用原序的评语讲,“此《植物名实图考》所由包孕万有,独出冠时,为本草特开生面也。”《植物名实图考》共38卷,著录植物1714种,共分12类:谷类、蔬类、山草、隰草类、石草类、水草类、蔓草类、芳草类、毒草类、群芳类、果类、木类。全书附插图千余幅,绘制精美,十分有助于识别植物。学者对此书所使用的参考书籍有专门的考订,但谈起书中起重要作用的植物画的来源、作者,几乎什么也说不出来。

在这之后出版的李善兰参与编译的《植物学》与傅兰雅编译的《植物图说》等,已经与近现代西方植物学接轨,植物插图广泛运用,与西方的情形并无太大的差异。中日之间博物学与博物绘画的交流在清末更加普遍,黎雄才(1910-2001)的花鸟画与日本博物学就存在密切关联。黎雄才留日期间的一些习作主要是动植物写生,当时日本绘画专业学校开设“艺术博物学”、“应用博物学”等课程。

程美宝教授对清末民初西学东渐过程中博物绘画的多重复制与知识传播做过认真研究。在中西碰撞过程中,博物画也有从中到西的传播进路,即中国画工的作品被大量贩卖到西方国家的情况。麦基(Judith Magee)的《大自然的图像:中国艺术与里夫斯收藏》和范发迪的《清代在华的英国博物学家》均讨论到以前重视不够的这个方面。麦基的精彩画册显示,中国画工出色地掌握了博物画的西洋技法,但他们的名字并没有记录下来或者有意被隐匿了,这真是极大的不公正。

博物画的优势

一般说来照片比绘画能更真实地反映大自然的状况,但是也不尽然。对于表现区域生态系统,绘画有自己不可替代的长处。一张照片可能反映几个物种之间的关系,但难以覆盖区域内十几种或几十种动物、植物、地质、地貌之间的复杂关系,而合理嫁接、设计的绘画能做这一点。以美国邮政部门不断推出的“美国大自然系列”为例,它们极好地反映了某一区域或某种类型的生态系统:索诺兰沙漠(Sonoran Desert,1999),太平洋海岸雨林(Pacific Coast Rain Forest,2000),大平原(Great Plains Prairie,2001),针叶林(Longleaf Pine Forest,2002),北极苔原(Arctic Tundra,2003),太平洋珊瑚礁(Pacific Coral Reef,2004),东北落叶林(Northeast Deciduous Forest,2005),南佛罗里达湿地(Southern Florida Wetland,2006),高山苔原(Alpine Tundra,2007),大湖沙丘(Great Lakes Dunes,2008),海藻森林(Kelp Forest,2009),夏威夷雨林(Hawaiian Rain Forest,2010)。以“夏威夷雨林”为例,画面中有半边莲亚科和草海桐科植物、桃金娘科铁心木属植物(当地名为Ohia Lehua)、胡椒科植物、树蕨、镰嘴管舌雀(Vestiaria coccinea,这种鸟当地人称Iiwi)等,几乎都是特有种。中国邮票中自然也有大量博物画,有一部分水平也相当高,但在表现生态系统方面与美国相比则做得不好。

中国发行的植物纪念邮票和植物特种邮票种类繁多,绘画与印刷质量差别较大。大致说来1988年以后印制的质量普遍较好。但所有这些植物均以若干品种、种或属的形式单独出现,未以生态系统的形式呈现,通常动物与植物没有同票亮相的机会(不包括无法辨认的情况下泛泛地表现动植物)。现把我国发行的主要植物邮票种类罗列如下:

1960-1961年“菊花”18枚,1964年“牡丹”15枚,1978年“药用植物”5枚(人参、曼陀罗、射干、桔梗、满山红),1979年“云南山茶花”11枚,1982年“药用植物”6枚(萱草、贝母、乌头、百合、天南星、芍药),1985年“梅花”6枚,1988年为纪念《中日和平友好条约缔结十周年》2枚(牡丹、樱花),1991年“杜鹃花”8枚(马樱杜鹃、黄杜鹃、映山红、棕背杜鹃、凝毛杜鹃、云锦杜鹃、大树杜鹃、大王杜鹃),1992年“杉树” 4枚(水杉、银杉、秃杉、百山祖冷杉),1993年“竹子”5枚(紫竹、金镶玉竹、佛肚竹、茶杆竹、楠竹),1995年“桂花”4枚(金桂、银桂、丹桂、四季桂),1996年“苏铁”4枚(苏铁、攀枝花苏铁、篦齿苏铁、多歧苏铁),1997年新西兰-中国联合发行月季2枚,1999年发行的特种邮资明信片4枚(灰石岩报春、蓝玉簪龙胆、红波萝花、长果绿绒蒿),2001年“兜兰”4枚(麻栗坡兜兰、长瓣兜兰、虎斑兜兰、卷萼兜兰),2002年“沙漠植物”(沙冬青、红皮沙枣、细枝山黄蓍、细枝柽柳)4枚,2000年“君子兰”邮票4枚(大花君子兰、垂笑君子兰、金丝君子兰、白花君子兰),2002年中国-马来西亚联合发行2枚(金花茶、炮弹树),2003年“百合花”5枚(宜昌百合、尖被百合、匍茎百合、东北百合、大理百合)、2004年“绿绒蒿”4枚(长叶绿绒蒿、总状绿绒蒿、红花绿绒蒿、全缘叶绿绒蒿),2005年 “玉兰花”4枚(玉兰、山玉兰、荷花玉兰、紫玉兰),2006年“孑遗植物”4枚(银杏、水松、珙桐、鹅掌楸)。

越南、俄罗斯、日本、澳大利亚、南非、巴西等国家也都发行了反映各自生物多样性特点的植物绘画邮票,在世界上似乎很难找到哪个国家不发行这类邮票的。国与国、国与地区间这类绘画作品的比较研究,应当是有趣的,它们与科学传播、民族文化、政治形象有关。从物种、创作的艺术性与科学性、印刷质量方面进行对比,是最基本的、需要最先做的工作。

对于表现自然物的特殊细节,绘画也有自己的长处,比如展示植物茎的缠绕方式,但博物画家对这个问题重视不够,有时也想当然,不小心就画错了。画错的事例很多,中外都有,我在《植物的故事》、《看得见的风景》中已经提到一些。

植物绘画可以有效利用版面,合理安排画面,同时表现植物的根、茎、叶、花、果,而这是摄影、摄像等方式难以做到的,即使对多幅照片进行PS、合成一幅新的图片往往也无法达到绘画的效果。对于植物,见到茎叶的时候,未必能见到花,见到花则未必能见到果,而植物志、植物图谱需要为读者提供全面的信息。植物画可以打破原来的时空约束,对原生植物的生态及植物体各部位进行人为但合理的安排,突出检索特征,便于读者识别。这种加工过程显然是复杂的信息辨识、提取、表征过程,不是简单的全息照相,而是有所忽略有所突出。在同一幅画中,展现植物体各部分的子图可以灵活采用不同的比例尺,线条图可以有前景、背景的区分,两者在不同的画层上可以交叉,而所有这些用照片和Photoshop当然也能做出来,但抠图、拼接过程很麻烦,更重要的是如今的一些植物照片PS方法也是跟当初的植物绘画学来的。现在,使用软件的确能做出非常优秀的博物图,也可以说它汲取了原来博物画的经验、技法,将博物画推向了一个新阶段。近年来,中国的《博物》杂志美术编辑张瑜创作出许多优秀的博物画,据他本人讲,创作过程中使用了中西土洋多种手段。但张瑜也深有体会地透露,创作过程极为艰辛,为了更好地表现植物、动物、洞穴、生态系统,他要查找许多资料,反复琢磨。

2013年初我到广西大明山,发现蕨类石松科藤石松的枝具有缠绕现象,值得用博物画的形式将这一现象仔细记录、呈现。此植物《中国高等植物图鉴》中学名写作Lycopodium casuarinoides,中文名为石子藤石松。《中国植物志》将它转移到另一个单种属Lycopodiastrum中,学名改为Lycopodiastrum

身份尴尬:艺术,还是科学?

科学史家范发迪先生曾说:“里夫斯的博物图鉴是19世纪早期英国人获取中国动植物知识的重要来源。它们为英国博物学家提供了独一无二的科学数据。……在里夫斯的画中(指中国画匠绘制由里夫斯收藏的作品),艺术、商贸和博物学汇集在一起。而且我们应该把这些画看做更广泛的文化接触的一个缩影,这些文化接触包括商品及货币的交换、爱好及思想的通融、人际关系的延伸以及帝国间的遭遇。即使其他方法不适用的时候,博物学的视觉表现传统也使在中国和欧洲的英国博物学家仍然可以进行科学信息的交流。然而,把这个过程变为可能的却是中国的画匠。”

博物画存有量相当大,它扮演的角色也非常重要,但是仍然有一个重要问题没有很好解决,即这类作品的身份。它们是艺术吗?它们是科学吗?它们对自然物的尊重、摹写、写实性,被认为超越性、抽象性、创造性不够,一定意义上妨碍了对其艺术品性的认知。它们只是观察、描写和少许分类,并无对大自然的分析,也无科学定律、原理的归纳概括,更无数学演算、推理,与近现代科学也大相径庭,它们的科学性常常是附加的、追认的。

其实,从更开放的眼光看,特别是从批判黑白二分法的角度看问题,博物画便可自成一类或几类,不需要依附于其他类别而获得身份。它们为什么一定要是某某艺术呢?它们何必要成为科学呢?

博物画的潜在竞争对象一是文字描述,二是照片和数字影像。不过,在一定范围内,博物画的地位还无法动摇,比如《图解植物学词典》之类著作对于学习植物分类学的学生来说仍然十分重要。配有大量素描图的《剑桥植物术语词典》2000年初版,到2009年已经印了7次。

如范发迪先生所描述的,重要的是这些博物画推动了文化交流、科学信息的交流。在有争议的情况下,人们可以暂时搁置艺术或科学归属问题,首先解决署名权等相对简单的事情。

中国的植物画水平不低,在国际上办过几次展览,受到好评。英国舍伍德藏品(Shirley Sherwood Collection)中就有一幅冯晋庸(1925-)先生绘制的浙江红花油茶(Camellia chekiangoleosa)。冯先生是《中国高等植物图鉴》、《中国植物志》植物画的主要作者之一。

中国科学院昆明植物研究所有一支过硬的植物科学画团队,还办过培训班,他们的创作可简略分为三个阶段。第一阶段:从北京植物研究所昆明植物站建成到解放前,老一辈植物画家有徐建雄、周秀歧、刘墨丽。第二阶段20世纪50-60年代,主要植物画家有凌崇毅、谢良友、李碧璋、王利生、王立苏、曾孝濂、冀桂珍。第三阶段为20世纪70年代到20世纪末,主要植物画家有肖溶、李锡畴、陈莳香、吴锡麟、杨建昆、张宝福、张大成、王凌。

中国植物科学画创作者的劳动并没有得到完全尊重,笔者曾检查几部植物志书,情况如下:

《中国土农药志》,科学出版社1959年。书末附有220幅彩色植物画,均无作者。这本书有那个时代的烙印,全书除序言明确署名郭沫若外,其他仅列出单位,无一具体人物名字出现。

《长白山植物药志》,吉林人民出版社1982年。个别植物画标出了作者,如于军、张效杰,绝大多数没标作者。

《大兴安岭药用植物》,内蒙古人民出版社1990年。未标明植物画作者。

《藏药志》,青海人民出版社1991/1996年。植物画作者为刘进军、阎翠兰、王颖、宁汝莲,动物画作者有王家义等。

《北京植物志》,北京出版社1992年。植物画未标明作者。

《东北草本植物志》,科学出版社。第8卷植物画作者张桂芝、冯金环;第9卷为鞠维江、张桂芝、冯金环、毛云霞、丑力、刘堃;第10卷为张桂芝、冯金环、丑力;第12卷为张桂芝、冯金环。

《天津植物志》,天津科学技术出版社2004年。未标明植物画作者。

《云南植物志》,科学出版社。第6卷植物画作者为曾孝濂、吴锡麟、杨建昆、肖溶、李锡畴、刘怡涛、李楠、王红兵、谢华、何平、张培英;第9卷为王红兵、李楠、吴锡麟、杨林;第10卷为杨建昆、吴锡麟、肖溶、李锡畴、谢炎、王东焱、李健、陈革新。

《中国植物志》,科学出版社。第35卷1分册,植物画作者为吴彰桦、余汉平、邓盈丰等。

《中国蓼属植物图谱》,海洋出版社2005年。植物画作者为郭木森、张泰利、李菁、王金凤、冀朝桢、张春芳、冯晋庸。

《中国高等植物图鉴》,科学出版社1972-1983年。5+2(补编)+1(索引)共7册数千幅植物画与文字一样,均未标明作者。

与重视程度相关联的是博物画的收藏情况中外相差很大,目前英国皇家植物园和英国自然博物馆在这方面做得非常好。我国也有大量博物画,但流失严重,有的因保存不善而自然消亡。当前需要加强博物画的社会认知,提高创作者的社会地位,从保障署名权和收益权入手,推动博物画收藏和相关学术研究。就研究而论,应当趁中国一大批优秀的博物画家还健在,对他们进行人类学、社会学、历史学意义上的访谈,先积累一些实证材料颇要紧。

至于博物画与科学史、文化史、书籍史的关系,剑桥大学楠川幸子(Sachiko Kusukawa)、马克斯·普朗克科学史研究所施帕里(Emma C. Spary)等人已经做了示范性研究。“中国植物画研究”可以从历史学、国际比较、科学传播、视觉文化、人类学等方面做几篇博士学位论文(2012.12.20)。