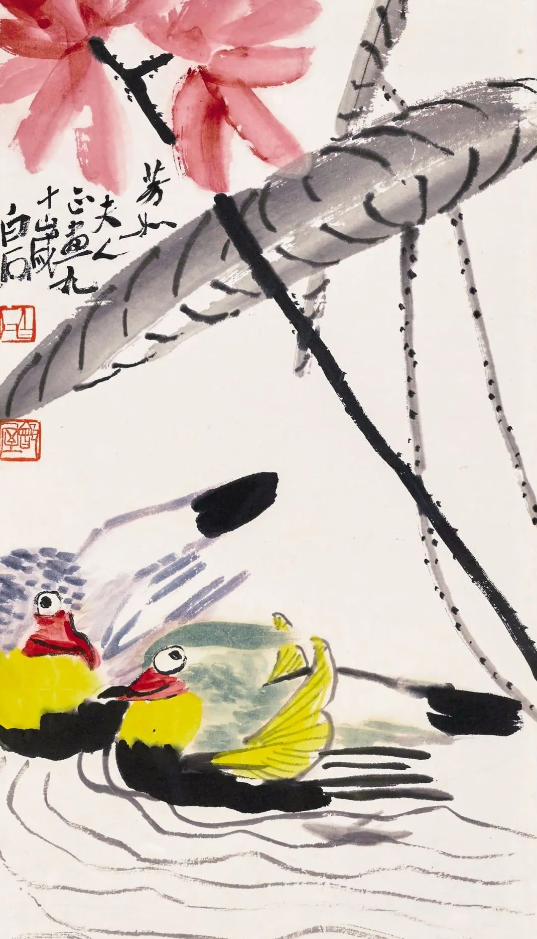

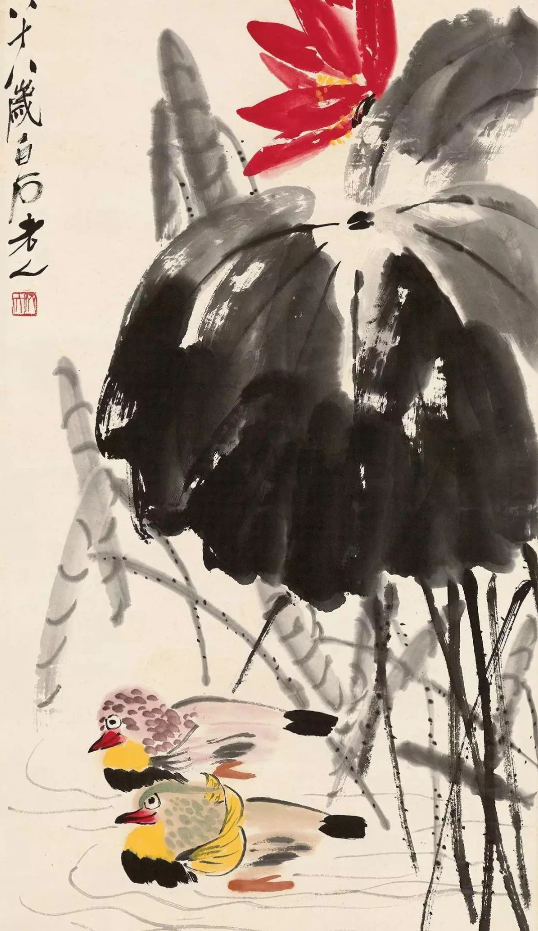

在那个纸笔都显得奢侈的年代,一群孩子跟随齐白石学画,生活虽清苦,但心中有着对艺术的热忱。齐白石先生突发奇想,将学生们分成两组:一组去集市卖画,另一组则留在家中磨墨。墨汁磨好后,倒入一个大脸盆里,先生挑选了两个顽皮且胖乎乎的学生,让他们脱下裤子,在他们圆滚滚的屁股上抹上墨汁,随后让他们坐在裁好的宣纸上。只消片刻,纸上便印出两个黑乎乎的墨团,恰似两片墨荷叶。就这样,孩子们一气呵成地“坐”出了十几张画。

先生笑眯眯地拿起画笔,在那荷叶上轻轻几笔,斜茎、含苞的荷花、荷叶的筋络便跃然纸上,再题上两句诗,一幅生动的荷花图便完成了。待画晾干,盖上印章,学生们便迫不及待地将它们送到街上售卖。这些被孩子们戏称为“坐画”的作品,很快就被抢购一空。

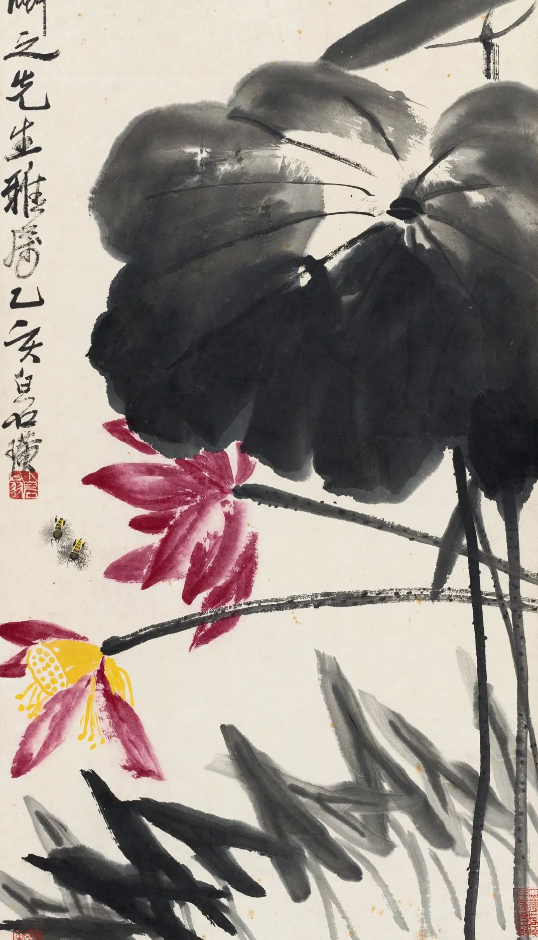

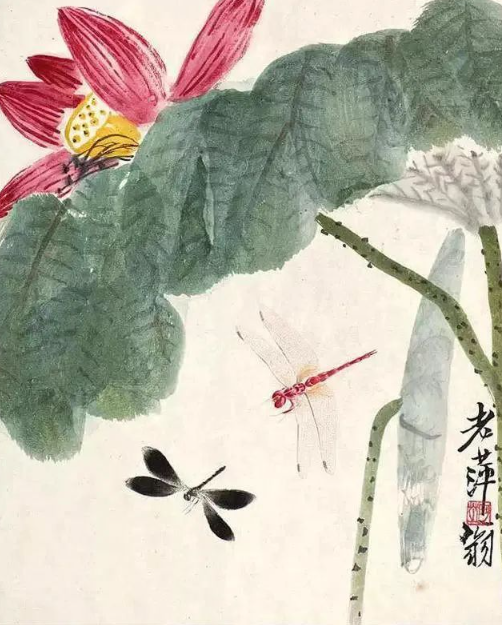

齐白石先生对荷花的喜爱,仿佛早已融入了他的灵魂深处。他画过晴荷,那在阳光下摇曳生姿的荷叶,仿佛能听见风拂过的声音;他画过雨荷,雨滴落在荷叶上,溅起的水珠如同晶莹的珍珠;他画过枯荷,那残败的枝叶,却透着一种坚韧的美;他还画过盛开的荷,满池的生机与活力,让人沉醉。画家似乎要把自己对故乡的思念,都倾注在这些熟悉的物象之中。

他常常在自己满意的画作上题诗咏荷,诗与画相互呼应,借以抒发心中的情感。在一幅《荷塘》中,他题诗道:“少时戏语总难忘,欲构凉窗坐板塘。难得那人含约笑,隔年消息听荷香。”这首诗描绘了他青少年时与一位佳人相约赏荷的情景,多年后回忆起来,先生心中依旧满是甜蜜。而在另一幅画上,他写道:“一花一叶扫凡胎,抛杖拈毫画出来。解语荷花应记得,那年生日老萍衰。”这又是在某年生日身体欠佳时的感慨。

这些画作,不仅仅是荷花的写照,更是齐白石先生心中那份对美好生活的向往与追求。