在清初的绘画长河中,髡残宛如一颗璀璨的星辰,闪耀着独特的光芒。他本名刘残,生于湖南武陵(今常德),后出家为僧,号石溪、白秃、石道人等。他一生游历名山大川,最后在南京牛首山幽栖寺安顿下来。他擅长山水画,笔墨苍郁浑厚,与石涛并称“二石”,成为画坛上一段佳话。

自幼痴迷于绘画的髡残,早早便抛弃了科举之路。20岁那年,他削发为僧,开始云游四方。30多岁时,明朝灭亡,他投身南明何腾蛟的抗清队伍。然而,命运多舛,抗清失败后,他只能避难于常德桃花源的深山之中。程正揆在《石溪小传》中记载了他那段艰难岁月:在桃花源深处,他历经山川奇险,树木古怪,异禽珍兽出没,魈声鬼影相伴。他或在溪涧枕石漱水,或在峦猿卧蛇委,甚至以血代饮,以溺暖足,受尽了世间苦难。然而,正是这段经历,让他得以深入大自然的怀抱,感受它的千奇百怪,为他日后的山水画创作积累了无尽的素材。从他的题画诗中,我们能清晰地看到大自然给予他的灵感与滋养。

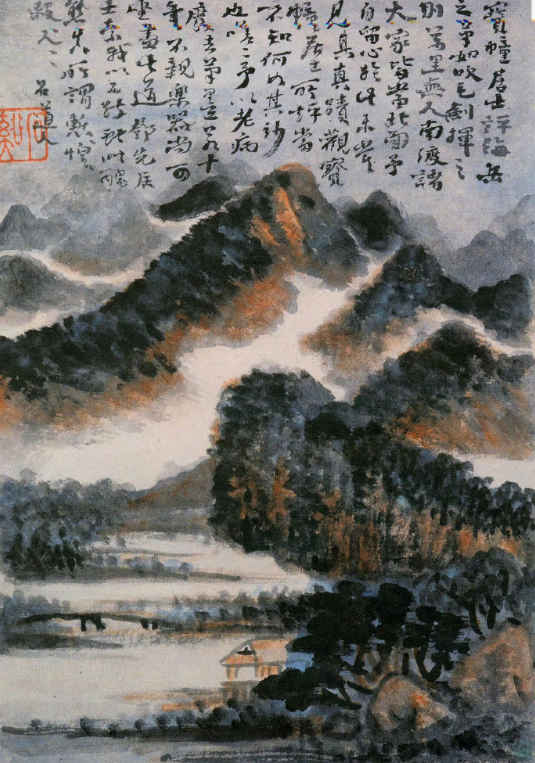

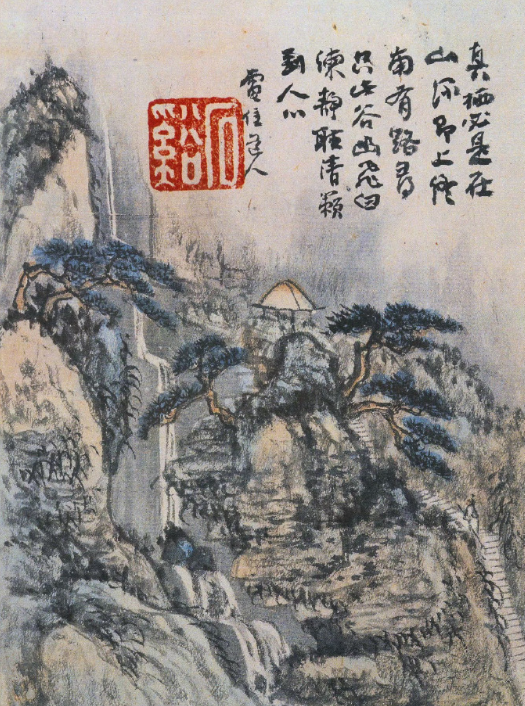

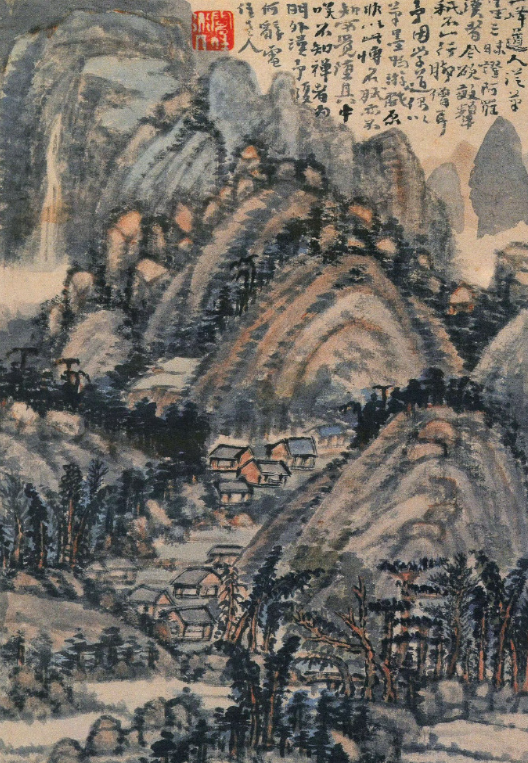

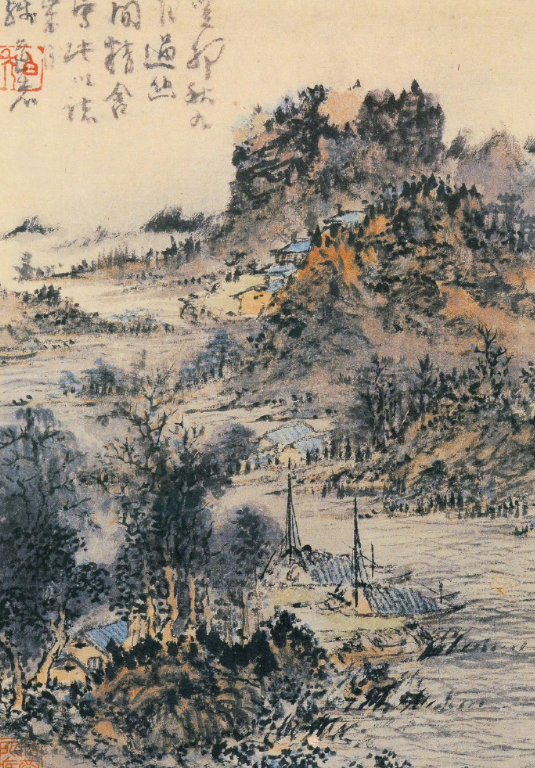

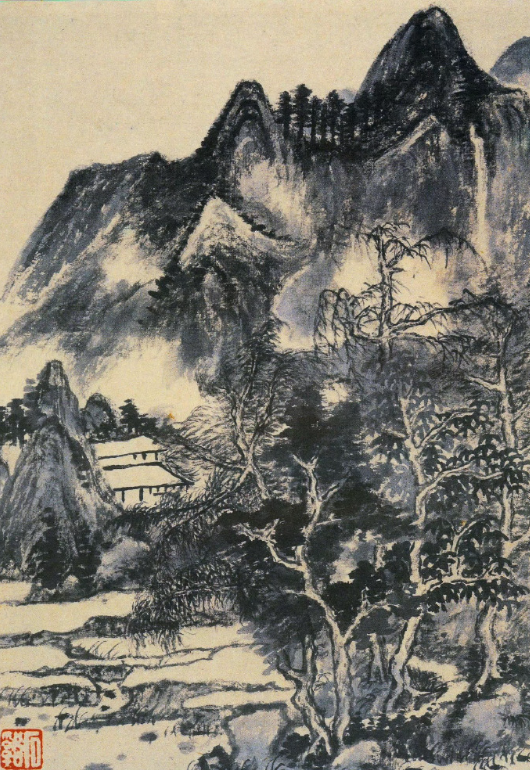

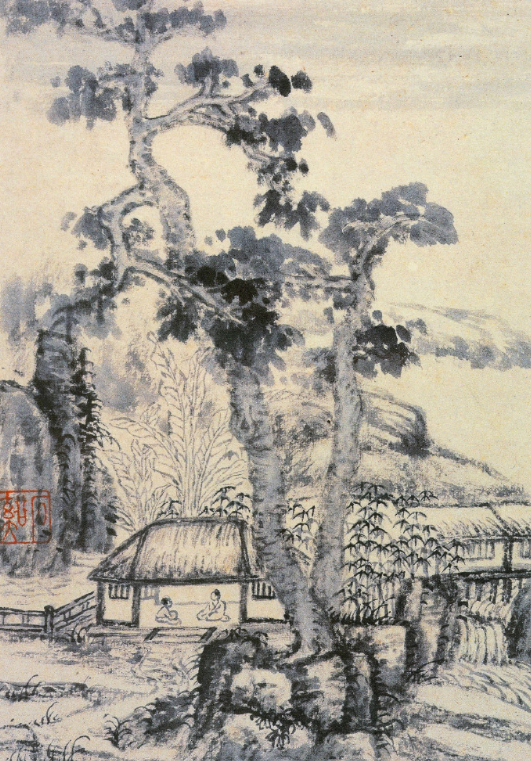

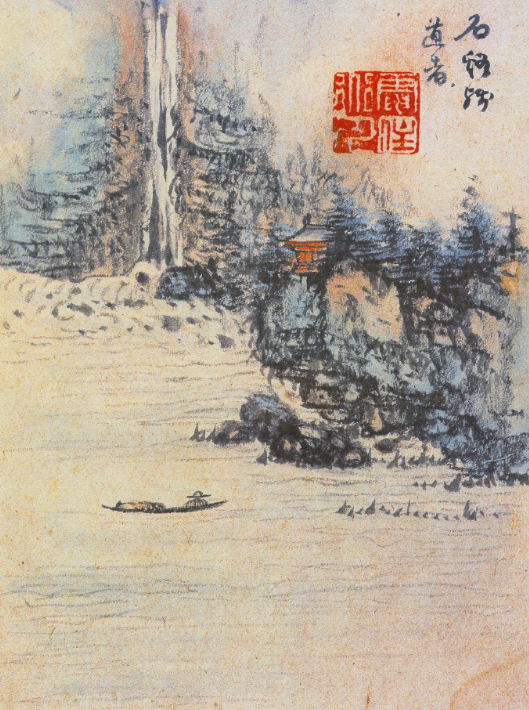

髡残一生热爱大自然,他游历名山大川,对大自然的博大意境有着深刻的领悟。他曾在幽栖寺自叹平生有“三惭愧”:惭愧自己脚步未遍历天下名山,双眼未能读尽万卷书,双耳未曾聆听智者教诲。而他笔下的山水画,便是他与大自然对话的见证。他的画作章法稳妥,繁复而不杂乱,郁茂而不迫塞。他不追求景色的新奇,却能在平凡中展现出幽深的意境。他的笔法浑厚、凝重、苍劲,带着一丝荒率之美。他善于运用雄健的秃笔和渴墨,层层皴擦勾染,笔墨交融,厚重而不板滞,秃笔而不干枯。山石间,他多用解索皴和披麻皴,再以浓墨点苔,让山川显得更加深厚,草木更加华滋。他的作品以真实山水为蓝本,营造出“奥境奇辟,缅邈幽深、引人入胜”的艺术境界,仿佛能将观者带入那片宁静而深邃的山水世界。

站在他的画作前,我们仿佛能听到山间溪流的潺潺声,看到树木在风中摇曳的姿态,感受到大自然的呼吸与脉动。他的画,不仅仅是山水的再现,更是他内心世界的抒发,是他与大自然灵魂交融的结晶。